有訓無訓

「直接利害関係がある取引先幹部の人に社外取締役になってもらった」:今のガバナンスのあり方だと、便宜を図ってもらうために、と思われかねないし、その社外取締役もノーと言いにくい関係となってしまうので、かなり注意が必要ですね~。「5年継続して採用したら正社員にしなきゃならない」:この法案が提出された時、確実に派遣切りが増え、キャリアを伸ばせなくなった失業者が増えると論議があったのを覚えています。そもそも正社員にするとお金がかかるから、派遣に回せる仕事は派遣に任せよう、としているのに、その派遣を5年後に正社員にしなければならなくなったら…。契約満了時に派遣さんに「さようなら」といいますよ。そこで、その人を派遣で雇い、もう一度同じところに派遣するなんて技を紹介してくれる会社があると、派遣は仕事を続けられるし、会社は助かるから、そりゃ使いますよね。ただ仲介業者が間に入る分、仲介業者も給料を必要とします。さあ、どこから捻出するか?答えは明らかです。

やっぱり典型的な政策ミスだったんではないでしょうか。法案化施行されてから、5年後本当に正社員になった人の数を検証したいくらい。若い人には、日本企業に入るのではなく、海外に出て海外の会社に一度勤める事を勧めます。

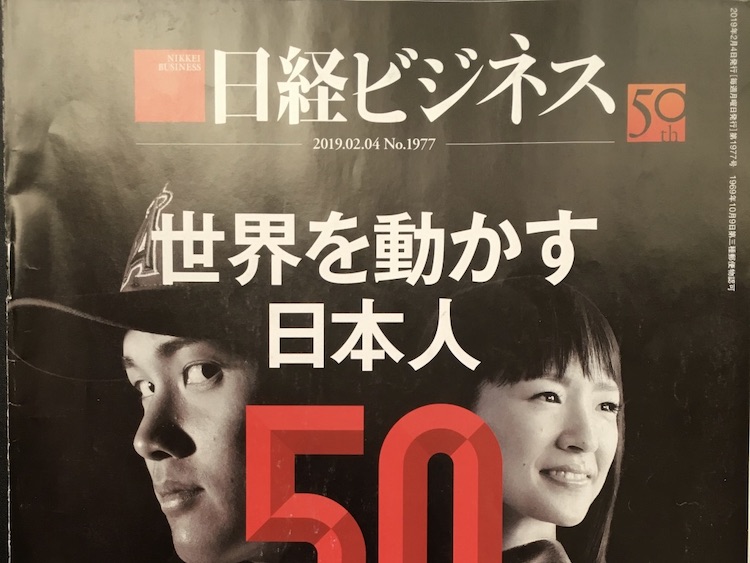

スペシャルリポート 激動の50年

1974年の記事では、「忍び寄る人口構造改革」という内容で、20年から30年後ぐらいには急激な高齢化社会が来ると警告してたんですね。まさに今がそうで、いろいろな問題が表面化してきていると思います。1975年では「高度成長終焉でポスト不足の懸念」が記事になっていました。ただ、その後80年代に訪れるバブルで大方の人の給料が増えたため、この問題は、~2000年に持ち越しになったような気がします。

1970年代から「職能資格制度」が導入されていたんだと分かり少々驚きでした。というものバブル終焉時代に自分が入社した会社は、まだそれを導入していなかったから。もしかしたら導入はしていたけど、若かった分、職能給の占める割合が低くて気がつかなかったのかもしれません。何度か転職し、実際目にしたのは2000年ぐらいとの認識。

「業績評価だけだと人が育たない。」もっと早く気がついて欲しかった…。業績だけでマネジメントになった人が、さらに気の合う部下ばかりで周りを固めたものだから、今トップマネジメントの力のなさが露呈していると思います。で、まだまだその末裔がマネジメント層に残っていますからね。あと10年はピリッと来ないままの日本企業が多いと思います。

日経ビジネスの良いところは、遠い将来を記事にしてくれるところがとてもありがたいですね。

テクノトレンド

通常のソフトウェアは、結果に対してデバックができるけど、AIは中間の過程がブラックボックスになっているため、アルゴリズムがどうしてそういう結果を出したのか?の検証がほぼ不可能と過去の記事で読んだことがあった。でも、ブラックに対してホワイトなAIがもうできているんだって。すげー。

でも、そもそも人が選んだ(つまりバイアスのかかった)データに基づいて学習するAIの場合は、間違いはある一定の割合で起こりそう。AIもどんどん人間に近づいている?

賢人の警鐘

「駅伝で、転倒、負傷をしてもタスキをつなごうと走り抜く選手に心が打たれる。」ん~、ここはなかなか意見の分かれるところだと思います。「チームワーク」という言葉は使い方一つでパワハラになっちゃうんですよ。例えば、マネジメントが「みんなで努力してタスキを繋げていこう」といっても現場が「死ぬ気で頑張れ。タスキを切ることは絶対に許さん」と極端な解釈をしてしまうと、それはもう大変なことになっちゃいますよね。いるんですよ、ほんとにこういう無茶苦茶な解釈をする人が。最近の不正問題も、解釈の仕方に原因があるのではないでしょうか。

20代30代の若い世代は思った以上に無理をしてしまうと思っています。頑張りすぎないように見守り、また「タスキを切る」という決断ができる勇気をもった人の存在が重要だと思います。

コメントを残す